Évald Ilyénkov y nuestros ideales de emancipación

En el aniversario del nacimiento de Évald Vasilievich Ilyénkov, filósofo marxista soviético que pensó con radicalidad la dialéctica de lo ideal y denunció las formas modernas del fetichismo, volvemos sobre él para impugnar el presente: ¿qué ocurre cuando los ideales se separan de la actividad viva y se convierten en estatuas enmohecidas por el tiempo? En tiempos de restauración autoritaria, folclor militante y maleficios perversos que parecen gobernarlo todo, urge recalibrar la acción política para demoler cáscaras, atravesar la negatividad del presente y recuperar la crítica como condición de una nueva potencia emancipatoria. Un artículo de Manuel Samaja.

La filosofía, mientras una gota de sangre haga latir su corazón absolutamente libre y dominador del mundo, gritará a sus adversarios con Epicuro: ‘El impío no es aquel que desprecia a los dioses, sino el que se adhiere a la idea que la multitud se forma de los dioses’. La filosofía no oculta esto. La profesión de fe de Prometeo: ‘En una palabra, ¡yo odio a todos los dioses!’ es la suya propia, su propio juicio contra todas las deidades celestiales y terrestres que no reconocen a la autoconsciencia humana como la divinidad suprema. Nada debe permanecer junto a ella.

Karl Marx

“Todo lo sólido se disuelve en el aire, todo lo sagrado es profanado”… Hoy más que nunca siento el aplastante peso de la verdad contenida en esta sentencia, cuyos alcances quizás sean incluso más profundos de los que el propio Marx mentó.

Nuestras luchas, nuestras esperanzas, parecieran ser devoradas por una realidad que, a través de todos sus cambios de forma, persiste siendo siempre igual a sí misma en su íntima y abyecta esencia.

Aquellas estrategias de transformación, aquellos horizontes de emancipación que creímos vislumbrar, sembrados en la Historia con sangre y sudor de generaciones, nos dan hoy frutos putrefactos, raquíticos y, muchas veces, tóxicos, envenenados.

Nuestros símbolos y nuestros héroes parecen relativizarse, trivializarse. Los grandes líderes que tuvieron la desgracia histórica de vivir demasiado tiempo parecen despojados del nimbo de santidad y heroísmo que rodeaba sus cabezas y se nos presentan como vulgares ‘tuiteros’, mezquinos politiqueros egoístas, simples negociadores, comerciantes de nuestros anhelos colectivos, profetas de lo ‘posible’.

Las palabras y consignas que otrora movilizaban masas, inflamaban pechos y agitaban corazones, hoy se las lleva el viento, y en su caída se puede escuchar el sonido de una cáscara hueca. Se condena el genocidio para al día siguiente comerciar con el genocida. Se grita ¡Patria o muerte! Para al día siguiente salvar la vida y entregar la patria. Se prometen programas de transformación para luego entregar listas electorales de compromiso. Se habla de empoderamiento popular para luego empoderar al capital. Las excepciones a esta regla terrible son pocas y, por supuesto, sumamente honrosas.

Así las cosas, la realidad parece decirnos, con una sonrisa mefistofélica: Creíste encontrar nuevos caminos, ¡y mira dónde has terminado! ¿Pensabas que las dictaduras, el fascismo y el terrorismo no podían volver en un mundo interconectado, al menos no en los países centrales y democráticos? Pues bien, ahora podés contemplar la represión y los asesinatos en vivo, en la meca de la ‘democracia occidental’ — y no podrás hacer nada al respecto más que ser su solitario e impotente espectador. ¿Pensabas que Auschwitz fue posible porque al mundo se les ocultaban sus atrocidades? Aquí tienes: Gaza, a la vista inmediata de todos; los niños descuartizados, las casas arrasadas — mientras un supuesto periodista, con una mueca de extremo cinismo, justifica la barbarie, convierte en víctima al victimario y confunde todas las cosas. ¿Pensabas que la pedofilia, la trata de personas, el asesinato o el canibalismo eran inaceptables para la opinión pública y que el más mínimo indicio de implicación en estas aberraciones era suficiente para que un político se cubra de vergüenza y tenga —como mínimo— que abandonar la escena pública para nunca más volver? ¡Cuánta inocencia! Toneladas de evidencia, miles de nombres, toda la alta política de los países más poderosos. Y no sucede nada, nada va a suceder…

La realidad nos convida a rendirnos y a arrepentirnos. Pero somos muchos los que tenemos la necedad de no hacerlo. En todo caso, la tarea que encuentro difícil, angustiante e imprescindible —en la misma medida— es la de comprender qué es lo que pasó, qué está pasando. Comprender, como un momento de la verdadera transformación.

Porque arrepentirse, postrarse, frente a esta cruda realidad no es la única —falsa— salida fácil. No es la única forma de ‘quebrarse’ o ‘fundirse’, como se dice en la jerga militante. Existe otra ‘salida’ igual de fácil e igual de falsa —otra forma de quebrarse— frente al dilema de nuestro tiempo. A saber: persistir ciegamente en nuestros errores, en nuestros límites.

En verdad, se trata de una velada postración frente a la realidad, de una velada forma de rendirse. Porque (seamos honestos con nosotros mismos) todos nos damos cuenta de que lo que hicimos hasta ahora no resultó suficiente… y, en muchos sentidos, ha sido contraproducente.

La comodidad de repetir consignas huecas, de reincidir en los viejos errores, es una forma de conformismo, de ‘ir con la corriente’, de lavar la propia consciencia. Una velada forma del ‘alma bella’, que no quiere mancharse con el mundo y se siente purificada por la liturgia ya consagrada.

Hay que mirar de frente a la realidad y, como decía el poeta, no enojarnos con el espejo si lo que vemos en él es horrible. No solamente debemos denunciar lo que hace el capital, sino también criticar despiadadamente lo que hicimos y hacemos nosotros mismos, lo que ha sucedido con nuestras apuestas históricas, con nuestros horizontes, con nuestras estrategias e ideales de emancipación. En una palabra: hay que preguntarnos si no es que hemos convertido en ídolos a nuestros ideales, si no hemos sustituido a nuestras ideas por íconos religiosos.

***

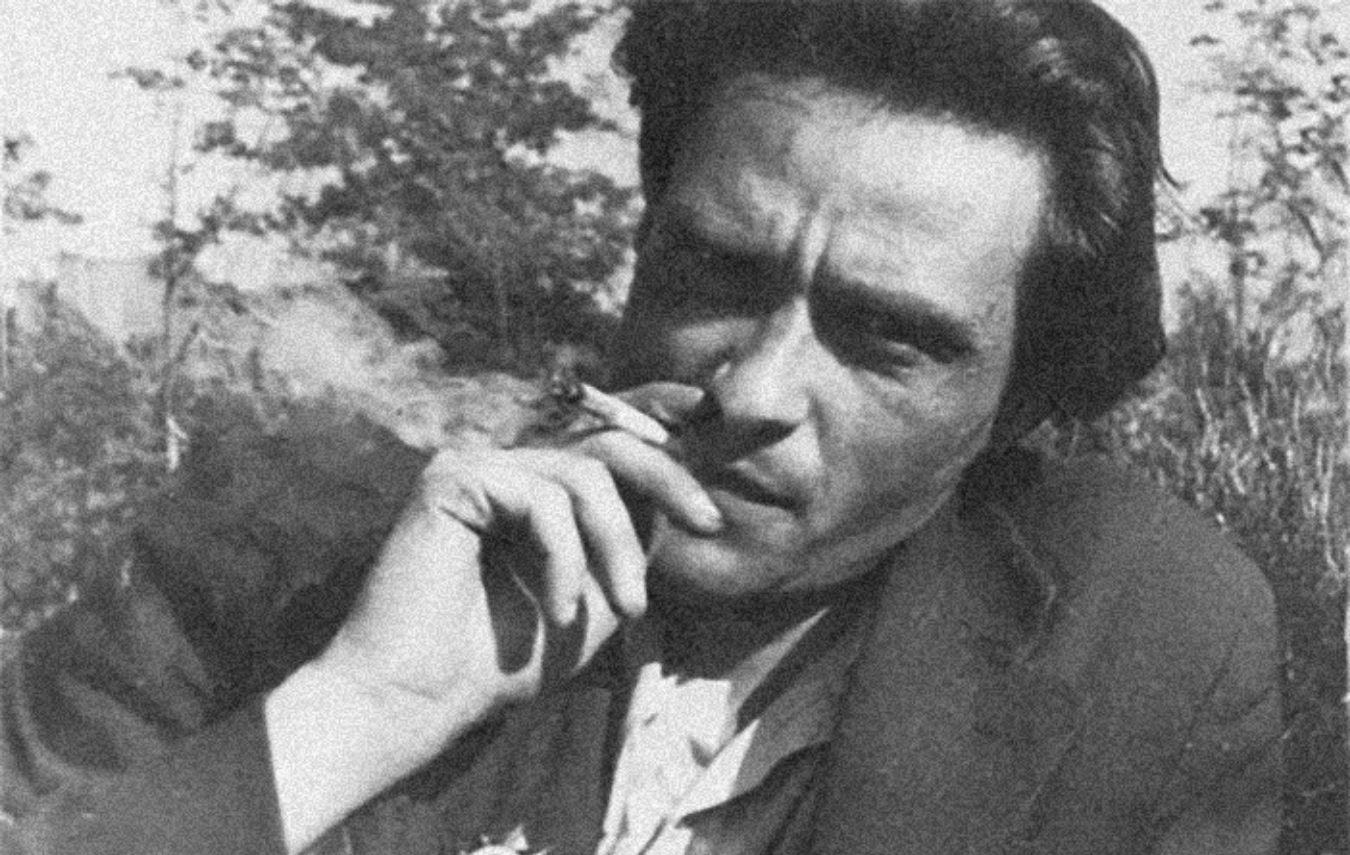

No creo que exista manera correcta de hablar del natalicio de Évald Vasilievich Ilyénkov (1924-1979) que no sea pensando en el drama de nuestro presente.

En cierto sentido, Ilyénkov vivió un tiempo similar al actual. Por supuesto: en cierto sentido muy particular. Ilyénkov, tras participar como artillero en la guerra contra el nazismo, vivió sus primeros años de filósofo marxista soviético en la Moscú, inmediatamente posterior a la muerte de Stalin. Y formó parte de una generación que, desde una profunda convicción comunista —inspirada por marxistas subterráneos, incómodos, epicúreos, como Georg Lukács y Mijaíl Lifshitz— anheló dejar en el pasado todos los terribles, terroríficos, vicios del período del dominio de Stalin.

Ilyénkov soñó —y luchó toda su vida para hacer realidad este sueño— que junto con Stalin iba a ser enterrado su culto y su doctrina religiosa. Doctrina que era, espuriamente, llamada ‘marxismo’ o ‘leninismo’ o ‘marxismo-leninismo’ — nombres que, para pensadores como Ilyénkov, debían (y pienso que aún deben) ser rescatados de la desfiguración que han sufrido. Tanto así que Ilyénkov se atrevió, en la Universidad de Moscú, a postular una lectura de la teoría de Karl Marx, Friedrich Engels y Vladimir Lenin que se la daba de bruces con el canon establecido por el difunto gran líder oriental. El joven filósofo aprenderá por las malas que una iglesia puede modificar su doctrina, pero nunca terminar con la religión: su polémica exposición le valió la expulsión de la Universidad. Marginado y finalmente conducido al suicidio por su propia sociedad, su destino recuerda —como ha sido ya señalado más de una vez— al de Sócrates.

Por supuesto: la URSS no era ni podía ser un bloque monolítico (a pesar de que así lo desearan muchos de sus dirigentes), e Ilyénkov encontró colegas, amigos, camaradas e instituciones en cuyo seno desenvolver su actividad intelectual, filosófica y revolucionaria.

Sus lecturas fueron profundas y clásicas. Podemos mencionar, solo a modo de indicación sintética, algunos de los nombres que él mismo recomendó a sus alumnos: Platón, Aristóteles, Spinoza, Leibniz, Diderot, Kant, Hegel, Marx, Lenin, entre tantos otros. Sus intereses fueron de una enorme amplitud: desde la lógica de la producción de capital y de la crítica de la economía política, pasando por la educación y la formación de la personalidad, hasta el problema de lo bello y el arte; incluso llegando en su juventud a adentrarse en las neblinosas comarcas de la especulación cosmológica.

Empero, este breve ensayo no es ni pretende ser una exposición sistemática y pormenorizada de la vida de Ilyénkov. Pretendo algo, posiblemente, más ambicioso: no hablar de la vida de Ilyénkov —que ya sucedió, que pertenece al pasado— sino más bien pensar nuestro presente con el pensamiento de Ilyénkov, que sigue vivo, que puede ayudar a construir un futuro distinto.

Uno de los tópicos más tratados de la obra de Ilyénkov —y no es para menos: se trata del aporte decisivo de su producción— es su conceptualización de lo ideal, de la objetividad ideal y su diferenciación respecto de lo material.

El argumento de Ilyénkov, por supuesto, es complejo y sutil, y no podría reproducirlo aquí con la precisión que quisiera —en todo caso, recomiendo fervorosamente al lector o lectora que busque el artículo de Ilyénkov La dialéctica de lo ideal, disponible en la web. Para los fines que aquí me planteo será suficiente con una apretada síntesis de su noción central.

Para Ilyénkov, lo ideal no es una cosa, es un proceso —aunque siempre se presente como cosa. Lo ideal no es material, es completamente diferente de lo material —aunque siempre se presenta materializado de una u otra forma. Lo ideal, para Ilyénkov, es la forma de la actividad humana existiendo en la forma de una cosa: del producto de esa actividad. Y, a la inversa y en la misma medida, lo ideal es la forma de una cosa natural-social existiendo en la forma de la actividad humana.

Lo ideal, pues, es un proceso metamórfico, de transformación de la misma forma: de la forma de la cosa en la forma de la actividad y a la inversa. Es, de hecho, la forma específica del metabolismo humano con la naturaleza. Es decir, lo que diferencia al metabolismo humano del metabolismo animal es que el metabolismo humano se media en la forma de lo ideal. O lo ideal no es más que el carácter universal de la actividad humana, del trabajo: su mediarse en cualquier forma de la naturaleza —a diferencia del metabolismo formalmente limitado del resto de los seres vivos—; lo ideal es su interiorizar las formas de la naturaleza y volverlas formas de su propia actividad y, así, producir nuevas formas en la naturaleza: el producto del trabajo, la naturaleza humanizada.

Usted podría preguntarse si esto no es acaso una concepción totalmente idealista, que casi pone a lo ideal como productor de lo material.

Pero permítame pensar que no, que Ilyénkov más bien nos ofrece el principio de una correcta comprensión del materialismo de Marx. Después de todo, no es más que un desarrollo de aquella idea que Marx expone sintéticamente en el capítulo 5 de El Capital: lo que diferencia a la abeja del albañil es que este último proyecta idealmente su actividad. En todo caso, esta centralidad de ‘lo ideal’, del momento activo-práctico y de su forma, es lo que Marx toma y lleva más allá de la filosofía clásica alemana, tal como él mismo lo postula en sus Tesis sobre Feuerbach… Y usted no se atrevería a acusar a Marx de idealista, ¿no es así?

Por supuesto, para Marx —que era un rematado materialista— no hay nombres sagrados. ¡Mucho menos el suyo propio! Pero como tampoco es el objeto de este ensayo entrar en detalles sobre cómo entiende Ilyénkov al materialismo de Marx dejamos esta cuestión abierta.

Lo que sí es el objeto de este ensayo es la transformación de lo ideal en un ídolo, esa confusión objetiva entre lo ideal y lo material. Pues pienso que en esta dialéctica alienante de la idolatría se encuentra uno (de ninguna manera el único) de nuestros límites históricos, de los límites que estamos urgidos de superar —o contra los que, al menos, debemos luchar— para frenar la barbarie, para reconquistar la iniciativa histórica.

En su ensayo, Ilyénkov muestra que Marx comprende el valor mercantil como una realidad puramente ideal: se trata de una forma que adquiere la riqueza social en determinadas condiciones de la producción social. Por lo tanto, el valor no existe como realidad material: no hay ‘partículas’ de valor, no hay el ‘elemento valor’ en la tabla periódica, no hay composición química o neurobiológica que sea ‘el valor’. El valor mercantil existe solamente en la procesualidad social de la producción, distribución, cambio y consumo mercantiles y, en su forma desarrollada, en la producción de capital.

Pero, a diferencia de una enorme cantidad de otros objetos ideales, que son para nosotros ‘evidentemente’ ideales, el valor se presenta a sí mismo como una realidad material.

Cuando usted lee en un texto, por ejemplo, la palabra ‘elefante’ usted sabe que esas letras que componen la palabra no son, en verdad, el elefante de carne y hueso, caminando con todo su peso en la planicie; entiende que esas letras ni siquiera son iguales a la idea del elefante que nosotros podemos formarnos, y entiende que las figuras en la pantalla de la computadora o el papel no son más que una de las encarnaciones materiales posibles de aquella idea, siendo otra encarnación material posible, por caso, la misma palabra pronunciada en el habla.

Entre las letras en el papel y las peculiares vibraciones en el aire que componen una palabra no hay nada materialmente común, sin embargo, ambas son signos de la misma idea: la idea de ‘elefante’. Usted entiende que cuando hablamos de ‘elefantes’ estamos en el reino de elefantes ideales, y ni junto a usted ni junto a mí ahora hay ningún elefante material, sensible. Ni tampoco usted creerá que la palabra ‘elefante’ puede invocar o producir elefantes sensibles. Ahora bien, con el valor sucede algo completamente distinto —y no se trata, de ninguna manera, de una mera ‘confusión’, de una cuestión subjetiva.

El valor mercantil se presenta como una cosa material, como si el papel dinero que es figura de valor fuese el depositario y el sujeto verdadero de las capacidades sociales que en él están objetivadas. Y evidentemente esta apariencia del valor no es una mera ilusión: es una apariencia real, objetiva, efectiva y que se impone frente a nuestra voluntad, incluso cuando somos conscientes de ella. Tanto así que con una determinada cantidad de dinero se puede poner en movimiento el trabajo de decenas, cientos, miles e incluso —si la suma es suficiente— millones de personas. Es como si la palabra ‘elefante’ fuese la creadora, la depositaria de la existencia de elefantes materiales, y bastara con pronunciarla para que los paquidermos nos aplastaran con su peso. Un verdadero hechizo. O, como decía Mefistófeles:

Si puedo pagar seis caballos,

¿no son mías sus fuerzas?

Corro, y soy un hombre hecho y derecho

Como si tuviera veinticuatro piernas.

Esto es, en cierto sentido, lo que Marx llamaba el ‘fetichismo que se adhiere a la mercancía’: ella presenta sus cualidades sociales cristalizadas en su materialidad, como atributo de su existencia física-material, como potencia que ahora pertenece al producto del trabajo y no al sujeto trabajador; que es más bien subsumido, sometido a su propio producto. Esto, después de todo, es el capital: el producto del trabajo social en su conjunto sometiendo al conjunto de los sujetos trabajadores, productores.

Se trata de una forma perversa de idealidad y de producción de idealidad, cuyo fundamento es la forma en la que se organiza el metabolismo social, en la que se organiza la producción material, esto es: la forma del proceso por el cual la sustancia material natural es idealizada —incorporada al cuerpo inorgánico del ser social— por el trabajo humano.

Esta operación de autonomización del producto del trabajo, de independización de la cosa respecto del sujeto que la produce, es permanentemente reproducida por la forma del proceso capitalista de producción. Empero, la producción de capital en sentido estrecho no es, ni mucho menos, el único ámbito o la única forma en la que se produce fetichismo. Es, en todo caso, su forma más desarrollada, más acabada, más depurada. Y, por lo tanto, el punto de vista metódico y el punto de partida para la crítica de todas las otras formas de fetichismo.

***

¿No nos habrá sucedido a nosotros algo similar con nuestros ideales? ¿No los habremos reemplazado por la figura material de algunas de sus objetivaciones?

¿Qué es ser socialista, comunista o revolucionario? ¿Lucir una determinada estética? ¿Escribir como escribían algunos autores de la primera mitad del siglo XX, repetir sus palabras, sus términos? Existe un cierto ‘folclore comunista’, amplificado y distorsionado (hasta el grotesco) en las redes sociales. Nada tengo contra el folclore, ¡por favor! El problema comienza cuando se reemplaza a las ideas, al espíritu, al ideal, por una estética vacía, por una retórica, por un cúmulo de signos y símbolos.

Por supuesto que esto no es patrimonio exclusivo de los herederos ideológicos de la Unión Soviética. Hasta podríamos decir que vivimos una pandemia de ‘folclores’ entre ciertos sectores de la juventud, la militancia, de los comunicadores ‘populares’ o de izquierda. Una suerte de anhelo de épica, de pertenencia, de sentido… puramente (o, al menos, predominantemente) performático, meramente estético. Hasta cierto anhelo de simplicidad, de mística, de superficial tradición, de pose popular — tan autoconsciente de sí mismo, de su propia superficialidad, de su propia vacuidad, que raya en el total cinismo.

Es como si se pensara que, agitando símbolos, pronunciando palabras y levantando figuras, se movilizaran las fuerzas que anhelamos despertar, se invocaran las potencias plebeyas capaces de hacer añicos al mundo existente y se produjeran las transformaciones sociales que deseamos en lo más profundo de nuestro corazón.

Pero allí están, los símbolos, las palabras y las figuras: tiesos y despojados de su aura. Como si su alma se hubiese escapado del cuerpo y quedaran solamente los vulgares objetos materiales, despojados de toda potencia superior.

Sí, ciertamente: se ha producido un terrible desgarramiento. Se ha abierto una enorme grieta entre los símbolos materiales, los dirigentes singulares en su existencia de carne y hueso, la retórica, por un lado, y los ideales sociales que todo aquello encarnaba, por el otro. Todo indicaría que el abismo se ensancha día a día, y desde el fondo de ese abismo de pérdida de sentido emergen los monstruos que buscan reemplazar a los horizontes de emancipación por horizontes de subordinación, destrucción y deshumanización.

Quizás una lección importante de nuestro tiempo histórico sea que cuando la objetivación de un ideal se separa —en su existencia activa, práctica— de ese ideal, se transforma en un ídolo: y la lógica de sus seguidores, de los luchadores por el ideal, se transforma en la lógica de la secta religiosa o, peor, de la Iglesia.

Las consignas, los símbolos y los líderes solamente son lo que son si en ellos funciona un proceso social en movimiento, en transformación, que busca realmente respuestas a los problemas de su tiempo y que activamente lucha para realizarlas. Esas respuestas pueden ser más o menos adecuadas, más o menos profundas y radicales.

Mientras exista el movimiento social, popular, real, activo, con cierta fuerza de iniciativa autónoma, los líderes y los símbolos serán verdaderas encarnaciones de ideales sociales y tendrán potencia histórica. Pero si las respuestas fracasan, si encuentran su límite histórico y el movimiento social se disuelve, la lucha popular se disgrega, se desmoviliza, se rutiniza y burocratiza, lo que queda entonces son cáscaras vacías, meras existencias materiales de los símbolos y las consignas, meras personas singulares, con sus luces y sus sombras…

Lo peor que podemos hacer, pues, es persistir en la idolatría. El tiempo de desgarro no puede superarse con el anhelo por la vieja actividad fracasada, limitada. Solamente puede superarse volviendo a la actividad, y en este contexto la actividad no puede ser otra cosa que crítica: práctica y teórica.

Es, en cierto sentido, un momento de negatividad que estamos viviendo. Un momento, pues se requiere también urgentemente reconstruir un horizonte positivo, una alternativa positiva. Y esa alternativa tiene, sin duda, que nutrirse del pasado. Pero no hay nuevo horizonte positivo sin la negación de lo dado, de lo corrompido, de lo putrefacto.

Requerimos de una crítica despiadada de nuestro pasado inmediato, debemos demoler a los ídolos y recuperar la consigna prometeica: no necesitamos ídolos, necesitamos ideales activos, populares, humanistas, sensibles y radicales.

El ideal no existe nunca como cosa, solamente existe como actividad. Y el ideal de emancipación solamente puede existir como actividad plebeya, popular, de masas, como movimiento crítico y consciente.

Como decía Mijaíl Lifshitz: “El César adula a la muchedumbre sacralizada, pero el comunista no necesita de una multitud cegada por el mito. Necesita de un pueblo compuesto de individuos conscientes. ‘El libre desenvolvimiento de cada cuál es condición para el libre desenvolvimiento de todos’, dice el Manifiesto Comunista”.

Mientras esa actividad plebeya y autónoma no reencuentre un cauce, los ideales no pueden florecer. En este sentido, me parece que la tarea de los intelectuales es doble: por un lado, despejar con la crítica el camino de los viejos ídolos y, por el otro, escuchar atentamente a la realidad para interpretar los potenciales ideales emancipatorios que puedan emerger desde abajo — contribuir a descubrir su auténtica forma.

Eso es quizás lo que el pensamiento vivo de Évald Ilyénkov nos puede ofrecer para enfrentar nuestros dilemas: saber que todo lo sagrado se disuelve en el aire. Saber que solamente los verdaderos ideales humanos, hechos carne y sangre en la actividad de millones de personas —esa fuerza capaz de disolver e incorporar todas las cosas en su propia actividad autoconsciente— pueden disolver a los ídolos del capital y vencer a sus idólatras.