Trump y la contraofensiva imperial. Por Atilio Boron

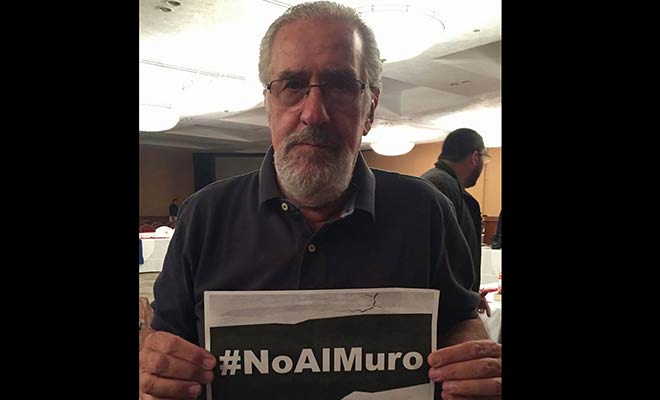

El politólogo argentino, conocido por sus rigurosos estudios sobre el imperialismo norteamericano, fue retenido por autoridades migratorias mexicanas junto a la exsenadora colombiana Gloria Inés Ramírez. “Mi impresión es que esto viene de ´allá´, como me lo dieron a entender muy sibilinamente; ya todos saben quiénes son los de ´allá´”, relató tras el percance. A continuación, un artículo reciente que analiza las implicancias de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus consecuencias para América Latina.

Por Atilio A. Boron*. Es sabido que nuestra región se encuentra sometida a una brutal contraofensiva imperial. La victoria de los pueblos y los gobiernos de izquierda consumada en noviembre del 2005 en Mar del Plata, con todo lo importante que fue para hacer naufragar el principal proyecto estratégico de Estados Unidos para todo el siglo veintiuno en América Latina, mal podía pensarse como un logro definitivo que haría que el imperialismo dejase de ser el imperialismo y renunciase a lo que, por su propia esencia, es irrenunciable. No habían concluido las exequias del ALCA cuando la Casa Blanca redoblaba la apuesta y aceleraba las negociaciones con Bogotá para concretar, lo antes posible, un TLC con Colombia haciendo caso omiso de las graves violaciones a los derechos humanos y a la legislación laboral existente en ese país y denunciadas por congresistas de Estados Unidos. No sólo eso: también ponía en marcha el tratado que fuera concretado con los países de Centroamérica más la República Dominicana (TLC 5 + 1) y avanzaba en la materialización de un TLC con el Perú, que se concretaría poco después. En suma: el ALCA fue derrotado pero el imperio laboriosamente lo reconstruyó con sus retazos. Pero, por una de esas ironías de la historia, no sería otro que un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se convertiría en el sepulturero final y definitivo de ese proyecto.

El ALCA había sido presentado a nuestros pueblos como una gran iniciativa de carácter meramente comercial (que no lo era), misma que potenciaría las perspectivas de desarrollo económico de los países de la región y aseguraría -gracias a la liberalización de los flujos comerciales, el desmantelamiento de las interferencias estatales y la caída de las barreras proteccionistas- el advenimiento de una era de prosperidad sin precedentes en nuestra historia. Aguijoneado por su derrota en Mar del Plata el gobierno de los Estados Unidos no ahorró esfuerzos para lograr las mismas metas del ALCA por otros medios y bajo otros ropajes. En ese sentido hay una línea de continuidad sin desvío alguno desde Bill Clinton hasta Barack Obama, pasando por George W. Bush tendiente a profundizar ese proceso. Y en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses la globalización neoliberal fue una de las banderas que agitaba con más entusiasmo Hillary Clinton. La Alianza del Pacífico fue el nombre inventado por Obama para un ALCA recargado, como antes lo fuera la Alianza para el Progreso. En pos de ese objetivo Washington apeló a todo tipo de recursos: desde la amenaza de sanciones comerciales y financieras a los que se oponen –que se aplicaron a numerosos países, principalmente a Cuba y Venezuela- hasta los sofismas economicistas según los cuales el libre comercio derramaría sobre nuestros países ingentes beneficios. El argumento utilizado por la Casa Blanca y sus voceros, y reproducido servilmente por algunos gobiernos de la región y su corte de publicistas afirman que el ALCA no era sino el demorado sinceramiento de nuestras economías con el venturoso primado, considerado ya irreversible, de los mercados mundiales emancipados de los controles estatales y la necesaria –aunque transitoriamente dolorosa- reafirmación en el plano hemisférico de la adecuación de América Latina a las exigencias de la así llamada “nueva economía.” Himnos semejantes se oían hasta hace poco entonados con fervor por gobiernos como los de Mauricio Macri en la Argentina, Michel Temer en Brasil y, tras de ellos, casi todos los países de la región. No sólo eso: aspiraban, en su indigno seguidismo de las directivas imperiales, a sellar un TLC con la Unión Europea –a estas alturas un castillo en demolición- con un borrador secreto que, según algunas filtraciones, contenía cláusulas aún más lesivas que las del ALCA.

El ALCA había sido presentado a nuestros pueblos como una gran iniciativa de carácter meramente comercial (que no lo era), misma que potenciaría las perspectivas de desarrollo económico de los países de la región y aseguraría -gracias a la liberalización de los flujos comerciales, el desmantelamiento de las interferencias estatales y la caída de las barreras proteccionistas- el advenimiento de una era de prosperidad sin precedentes en nuestra historia. Aguijoneado por su derrota en Mar del Plata el gobierno de los Estados Unidos no ahorró esfuerzos para lograr las mismas metas del ALCA por otros medios y bajo otros ropajes. En ese sentido hay una línea de continuidad sin desvío alguno desde Bill Clinton hasta Barack Obama, pasando por George W. Bush tendiente a profundizar ese proceso. Y en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses la globalización neoliberal fue una de las banderas que agitaba con más entusiasmo Hillary Clinton. La Alianza del Pacífico fue el nombre inventado por Obama para un ALCA recargado, como antes lo fuera la Alianza para el Progreso. En pos de ese objetivo Washington apeló a todo tipo de recursos: desde la amenaza de sanciones comerciales y financieras a los que se oponen –que se aplicaron a numerosos países, principalmente a Cuba y Venezuela- hasta los sofismas economicistas según los cuales el libre comercio derramaría sobre nuestros países ingentes beneficios. El argumento utilizado por la Casa Blanca y sus voceros, y reproducido servilmente por algunos gobiernos de la región y su corte de publicistas afirman que el ALCA no era sino el demorado sinceramiento de nuestras economías con el venturoso primado, considerado ya irreversible, de los mercados mundiales emancipados de los controles estatales y la necesaria –aunque transitoriamente dolorosa- reafirmación en el plano hemisférico de la adecuación de América Latina a las exigencias de la así llamada “nueva economía.” Himnos semejantes se oían hasta hace poco entonados con fervor por gobiernos como los de Mauricio Macri en la Argentina, Michel Temer en Brasil y, tras de ellos, casi todos los países de la región. No sólo eso: aspiraban, en su indigno seguidismo de las directivas imperiales, a sellar un TLC con la Unión Europea –a estas alturas un castillo en demolición- con un borrador secreto que, según algunas filtraciones, contenía cláusulas aún más lesivas que las del ALCA.

¡Y en eso llegó Trump!

Todo este dispositivo se vino abajo en menos que canta un gallo. La resistencia de los pueblos de Nuestra América, pese a la represión, fue muy fuerte. Pero los duros datos de la realidad lo fueron aún más. La victoria de Donald Trump implicó un giro copernicano en la ideología oficial del imperio. Pese a sus extravagancias y su locura –a mi juicio más aparente que real- el diagnóstico que su equipo elaboró sobre las causas de la ya inocultable decadencia americana era mucho más acertado que las ensoñaciones de Clinton y Obama. ¿Qué decía el magnate neoyorquino? Miraba a las ciudades fantasmas de lo que otrora fuera el cinturón industrial de Estados Unidos y denunciaba que gracias al neoliberalismo “nos robaron nuestros empleos, nuestras empresas, nuestras tecnologías”. Y tenía, y tiene, razón.

La devastación que el neoliberalismo produjo en gran parte del planeta no exceptuó a Estados Unidos. Ciudades como Detroit, que en el apogeo de finales de los cincuentas y principios de los sesentas las “tres grandes automotrices”: Ford, General Motors y la Chrysler, producían un promedio de seis millones de automóviles por año. Ahora no producen ninguno y los importan a Estados Unidos desde sus múltiples filiales y maquiladoras instaladas en los países de mano de obra barata del Tercer Mundo. Esto era tan sólo un síntoma de la decadencia del imperio, algo negado por la obcecación del establishment pero que no pasaba desapercibido para Trump. Por eso, en el primer día de su gestión desahució de un plumazo el Tratado Trans Pacífico, laboriosamente negociado por Obama durante años, y con él, disparó un tiro de gracia a la Alianza del Pacífico que era la gran esperanza del gobierno de Macri. De golpe, de la noche a la mañana y sin que nadie le esperara el neoliberalismo y el Consenso de Washington se convirtieron en malas palabras. Y la nueva ortodoxia imperial pasó a ser el nacionalismo económico –“compre americano, contrate americano” decía Trump en su campaña- y el proteccionismo, tan arraigado en la tradición política de Estados Unidos. Fue Alexander Hamilton, el primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos, y no el alemán Georg Friedrich List, el verdadero inventor del proteccionismo económico.

De todos modos, habrá que ver si la inflamada retórica de Trump se concreta en los hechos. Hasta ahora, como lo demuestra el caso del TTP, parece que sí. Igual lo hace su insistencia en renegociar el NAFTA firmado con México y Estados Unidos. Habrá que esperar para ver cuánto puede avanzar en esta dirección. Claro está que su irrupción es un síntoma no sólo de la inocultable decadencia económica norteamericana, con China pisándole los talones, sino de la ruptura de la unidad política y programática de la “burguesía imperial” norteamericana. Por primera vez en más de medio siglo esta se encuentra profundamente dividida en torno a una cuestión crucial: cuál debería ser la estrategia más apropiada para salvaguardar la primacía norteamericana en el convulsionado mundo que dejan como tenebrosa herencia los treinta años de hegemonía neoliberal. Esa fractura no sigue líneas estrictamente económicas sectoriales. No se trata de que Wall Street está con Hillary y los petroleros e industriales con Trump. En realidad, la escisión tiene en ambos bandos a unos y otros, porque el issue que los divide es cómo reconstruir la hegemonía norteamericana. El propio “complejo militar-industrial-financiero” no tiene idea por donde avanzar, y por ese entresijo penetró el discurso restaurador, populista, demagógico de Trump. La viabilidad final de su proyecto, o el de sus rivales, dependerá de cómo se resuelva la lucha interburguesa dentro de Estados Unidos. Por ahora el combate es feroz y el resultado es incierto. Pero la vieja ortodoxia neoliberal está herida de muerte y va a ser imposible que un hechicero la haga retornar a la vida.

¿Y América Latina?

Al momento de escribir estas líneas lo único claro en relación a esta parte del mundo es la intención de Trump de terminar el muro que separa México de Estados Unidos y que comenzara a construir Bill Clinton, continuara George W. Bush y reforzara Barack Obama. Cuando eran senadores, este y Hillary Clinton votaron con entusiasmo el proyecto de construir el muro. Su actual oposición a la terminación de ese infame proyecto tiene un tufillo oportunista y demagógico que mal puede disimularse. De todos modos, habrá que ver si logra cumplir con su promesa de campaña. No es un dato menor que por más que el ex jefe del Comando Sur, John Kelly, desempeñe el cargo de Secretario de Seguridad Nacional en el gabinete de Trump, no parece al menos hasta ahora que tenga pensado lanzar una nueva arremetida contra los países con gobiernos progresistas o de izquierda de la región. Ninguna iniciativa ha sido tomada, por ejemplo, que indique una intensificación del bloqueo en contra de Cuba. Las declaraciones del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se inscriben en la misma línea de los últimos años al decir que “la Casa Blanca dará prioridad a los derechos humanos en la ‘revisión completa’ que está haciendo de la política estadounidense hacia Cuba.”

Por otra parte, las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos han venido reforzándose pese al bloqueo, y el intercambio de vuelos entre ambos países ha crecido extraordinariamente. Días pasados American Airlines abrió por primera vez una oficina comercial en La Habana, y ejemplos como estos sobran. La guerra económica contra Venezuela sigue su curso, al igual que como estaba durante los años de Obama.

Por supuesto, Trump es el jefe de un imperio y como tal procurará encuadrar a todo el Hemisferio Americano bajo su mando, sin tener que vérselas con gobiernos hostiles o protestones. Pero, ¿irá a escalar esta agresión, que Obama no quiso, o no pudo, detener? Es muy poco probable, habida cuenta de los gravísimos desafíos que presenta el sistema internacional y la necesidad, expresada por Trump, de reformular antiguas alianzas (es decir, reducir su involucramiento con Europa y el apoyo financiero a la OTAN) y formar otras nuevas, claramente en referencia a Rusia. Algunos analistas comparan a Trump con Ronald Reagan, pero es un error. Este intervino abiertamente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Granada y en la Guerra de las Malvinas. Pero lo hacía en un contexto internacional radicalmente distinto: había un fenomenal tridente reaccionario formado por el propio Reagan con Margaret Thatcher en el Reino Unido y Juan Pablo II en el Vaticano empeñado en una cruzada para demoler los restos del Estado de Bienestar y los proyectos socialistas. Además, el Muro de Berlín estaba agrietado y la URSS venía cayendo en picada por la Guerra de las Galaxias, arrastrando en su caída a Rusia; y China no era ni remotamente lo que es hoy. En los años ochenta Estados Unidos estaba llegando al apogeo de su poderío internacional. Hoy, en cambio, ya comenzó su irreversible declinación y el equilibrio geopolítico mundial es mucho menos favorable para Washington. Difícil, por no decir imposible, que el descarado intervencionismo reaganiano pueda ser replicado por Trump en esta parte del mundo, al menos en el futuro previsible. Sus prioridades urgentes son otras. Pero si lo hiciera tropezaría con una generalizada repulsa popular que, como lo advirtiera Rafael Correa, movilizaría en contra de Washington a grandes masas en toda la región y desestabilizaría un área que para Estados Unidos es de vital importancia mantener en equilibrio.

De todos modos, conviene que nuestros pueblos y gobiernos comprendan que estamos en presencia de un personaje voluble, caprichoso, muy reaccionario e impulsivo. También recordar que no existe el “buen presidente estadounidense”, ilusión que aparece periódicamente en las buenas almas progresistas de América Latina y el Caribe. En los inicios de la Administración Obama esta monumental ingenuidad adquirió resonancia universal, para luego caer en una profunda decepción. Todos los presidentes de Estados Unidos son necesariamente malos para nosotros, no por cuestiones de su personalidad sino por el rol que encarnan como jefes de un imperio, sobre todo de un imperio amenazado y que inició su tránsito declinante. Más de una vez Fidel y el Che dijeron que América Latina era la reserva o la retaguardia estratégica del imperio. Eso fue sobre todo cierto en los años setentas, cuando Washington mordió el polvo de la derrota en Vietnam y sembró Nuestra América de dictaduras. Hoy la situación de Estados Unidos es mucho más delicada, y por lo tanto el peligro que corremos es aún mayor. Pero estos últimos años, desde 1999, concretamente, no pasaron en vano y si Trump llegase a lanzar una agresión en contra de algún país de la región encontraría impensados obstáculos que lo obligarían rápidamente a cambiar de estrategia. El legado bolivariano y martiano cultivado por Fidel y Chávez prendió con demasiada fuerza en la región como para que vuelva a ocurrir lo del pasado: Estados Unidos invadiendo países (Granada, Panamá, Nicaragua, República Dominicana) mientras sus hermanos miraban para otro lado. Esa época ya terminó, y los estrategas del Pentágono y la gente de la CIA lo sabe muy bien. De todos modos, como ordenaba el Comandante Chávez, la voz de orden ante el actual gobierno de Estados Unidos es: ¡”rodilla en tierra!” y prepararse para el combate.

– – –

* Atilio Borón es politólogo y sociólogo; dedicado al estudio de la política, la economía, las relaciones internacionales y el imperialismo, con especial referencia a Latinoamérica y el Caribe.