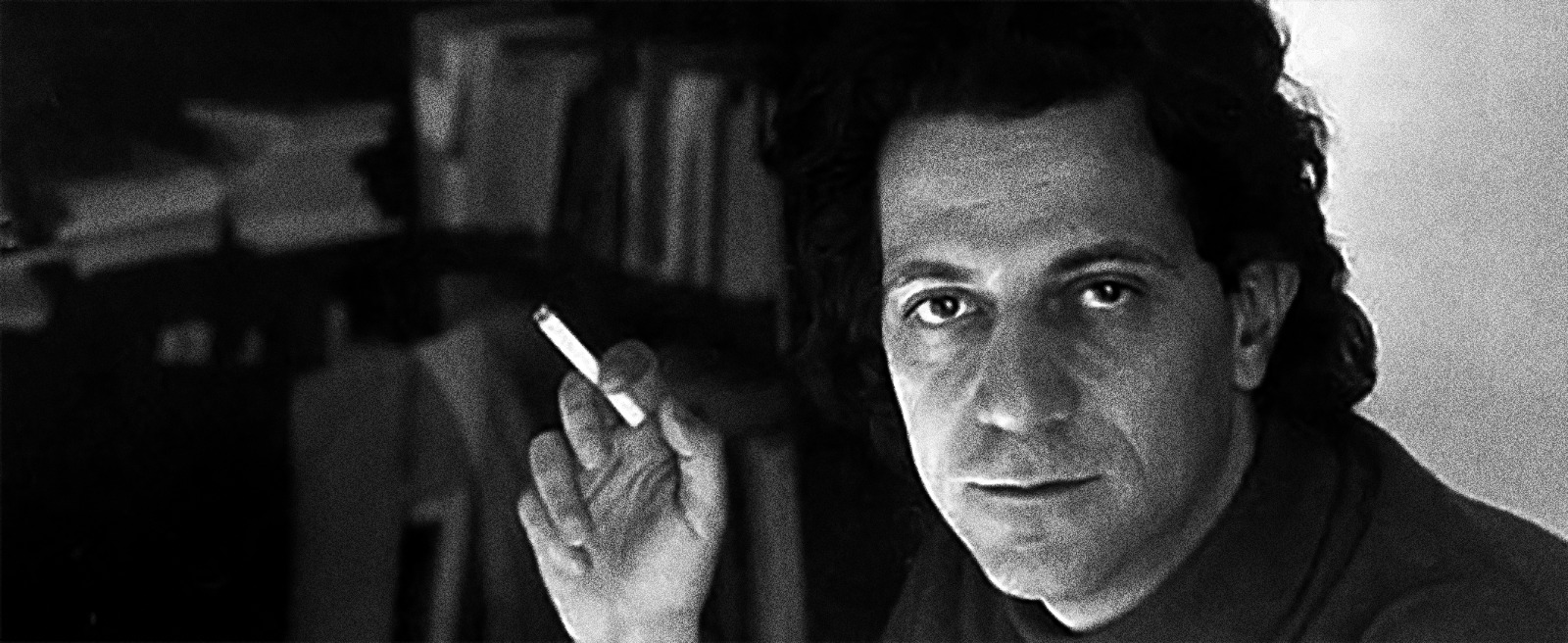

Coordenadas para el socialismo democrático, o el legado de Poulantzas

A 46 años de la muerte de Nicos Poulantzas, probablemente el marxista heterodoxo más afinado de la posguerra, recuperamos sus respuestas “difíciles de encontrar”. Se trata de la que sería su última entrevista ante un mundo que ya parecía sofocante y abrumador. Coordenadas para armarnos de potencia transformadora.

Nicos Poulantzas (Atenas, 1936) fue un teórico y militante dedicado aún en el exilio, nunca olvidó sus vínculos y siempre se mantuvo sensible ante su exterioridad. Como lo dejó ver Stuart Hall en un artículo publicado para la New Left Review, el filósofo griego era alguien a quien la realidad que lo rodeaba le afectaba en sobremanera y siempre se esforzó para que su desarrollo teórico pudiera ser bajado a la militancia de base y a los movimientos populares que ya tomaban bastante auge para la segunda mitad del siglo XX —como por ejemplo el movimiento ecologista, el de estudiantes o el de las mujeres—. [1]

Reconociendo entonces su sensibilidad política y su solidez teórica, Poulantzas nos deja algunas reflexiones estratégicas de cara a la coyuntura que él vivía, pero que como hemos visto, pueden seguir vigentes en alguna medida, o pueden servir de base para una construcción renovada. Esto se presenta fundamentalmente en la parte final de su Estado, Poder y Socialismo (1978).

Poulantzas analiza el desafío de Lenin al implementar por primera vez la transición al socialismo y la extinción del Estado, una tarea para la cual las directrices de Marx resultaban insuficientes. Para ello, recupera la crítica de Rosa Luxemburgo—bien valorada por el propio Lenin—hacia su proceso revolucionario. La objeción central de Luxemburgo se centra en la disolución de la Asamblea Constituyente por los bolcheviques en favor de los soviets, argumentando que no se debían desechar así las instituciones de la democracia representativa. Poulantzas cita sus palabras: “sin elecciones generales, libertad de prensa y de reunión ilimitada, libre confrontación de las diversas opiniones, la vida se apaga en toda institución política y sólo triunfa la burocracia”.[2]

En segundo lugar, Poulantzas deja claro a lo largo de toda su obra que la estrategia política más pertinente es la que él denomina socialismo democrático, y hace énfasis en la necesidad de disputar el poder dentro y fuera del Estado. Sin embargo, identifica un problema central en esta estrategia: la dificultad de articular una democracia representativa reformada con la democracia directa de las bases. Su propuesta no consiste en crear modelos rígidos, sino en analizar las condiciones específicas de cada país para adoptar las estrategias más adecuadas, siempre con el objetivo último de alcanzar un socialismo democrático.

Asimismo, enfatiza en que cualquier estrategia para la toma del Estado debe surgir desde las masas populares y sus organizaciones. Poulantzas argumenta que “el Estado, hoy menos que nunca, no es una torre de marfil aislada de las masas populares. Sus luchas desgarran al Estado permanentemente, incluso cuando se trata de aparatos en los que las masas no están físicamente presentes”.[3]

En tercer lugar, Poulantzas insiste en que una vía democrática al socialismo no debe confundirse con un mero reformismo parlamentario. Por el contrario, requiere de un proceso de rupturas estratégicas dentro del Estado que altere la correlación de fuerzas a favor de las clases populares. Estas rupturas deben extenderse a la totalidad de sus aparatos: represivos, ideológicos, legislativos y administrativos.

Asimismo, Poulantzas advierte que este camino conlleva riesgos inevitables, como la reacción de la burguesía —ejemplificada con el caso chileno—. Frente a esto, propone como contramedidas la radicalización de las rupturas institucionales y, crucialmente, el sostenido respaldo del movimiento de masas. Él mismo reconoce que, si bien la historia no tiene para mostrarnos un ejemplo exitoso de una vía democrática al socialismo, sí ha brindado reflexiones estratégicas para nada despreciables que se resumen en una frase: “el socialismo será democrático o no será tal”.[4]

Publicada el 12 de octubre de 1979 en el semanario comunista Renacimiento, pocos días después de su fallecimiento, la siguiente entrevista constituye la última declaración pública de Nicos Poulantzas. En ella, el teórico aborda los vacíos del pensamiento marxista: la teoría insuficiente sobre el Estado y el poder, y la crisis de representación en los partidos de la izquierda occidental.

Respuestas difíciles de encontrar*

Esta es la entrevista póstuma a Nicos Poulantzas, llevada a cabo por Marco Diani dos días antes de su trágica muerte y puede ser considerada su última expresión pública. Fue publicada originalmente en la revista Rinascitá N.º 39, del 12 de octubre de 1979. Rinascitá fue el órgano cultural del Partido Comunista de Italia (PCI) hasta 1991.

Marco Diani: En el debate sobre la “crisis del marxismo”, o más bien de los marxismos, se retomó y desarrolló el tema de la “responsabilidad de la teoría”. Por su parte, ¿le ha recordado a menudo que a la teoría no se le puede atribuir una responsabilidad que no tiene, en caso de que se infiera que se inclina a separar los supuestos teóricos de las realizaciones prácticas y políticas?

Nicos Poulantzas: Precisemos. Al principio quise intervenir en medio de una polémica, dominada por el histérico antimarxismo de los nouveaux philosophes, en la que el marxismo se identificaba pura y simplemente con el gulag. A mí me parece cada vez más urgente abandonar la concepción, sostenida por Lenin sobre el marxismo y todavía muy resistente, basada en la adecuación entre teoría y práctica, y en base a la cual los “retrasos” y “descartes” son atribuidos a las vicisitudes de la historia. ¿Qué pasa si, en cambio, abandonamos cierta visión de la cientificidad, aceptando la idea de una tensión estructural entre la teoría, sea lo que sea, y la práctica? En este sentido, el marxismo no es más responsable del gulag que Sorel del fascismo y Nietzsche del nazismo. Sin embargo, existe el riesgo de “absolver” al marxismo de las dificultades encontradas en la realización del socialismo. Creo que, para evitarlo, hay que acentuar la separación entre Marx y Lenin. No solo abandonando, como ya ha sucedido, la canonización estaliniana del “marxismo-leninismo”, sino reconociendo que, en el leninismo, incluso en su pureza “teórica”, hay ideas y elementos que podrían favorecer la afirmación del estalinismo.

MD: ¿Pero no parece esta separación entre Marx y Lenin una operación de “vuelta a los orígenes”, que ya se ha intentado? Por otro lado, ante los problemas totalmente nuevos que surgen hoy, ¿cuál es su utilidad?

NP: En Marx hay elementos que son completamente contradictorios con las teorías de Lenin: a pesar de las críticas al carácter formal de las libertades, siempre existe una preocupación por las instituciones de la democracia representativa, que no es fácil de encontrar en Lenin. Pero no nos eternicemos en este debate secular porque, ante los nuevos problemas de la crítica a los países socialistas, y, sobre todo, los problemas del eurocomunismo y las dificultades de acceso de la izquierda al gobierno en Europa, no se encuentran respuestas, ni en Marx, ni en Lenin, ni en Gramsci. Al contrario de Althusser, el pensamiento de Gramsci me influyó profundamente: sin embargo, cuanto más tiempo pasa, más convencido estoy de que Gramsci no marca, como he creído durante mucho tiempo, una era completamente nueva de reflexión teórica. Gramsci fue sin duda el primero en identificar un conjunto de problemas que aún enfrentamos: la ampliación del Estado, la gran sensibilidad hacia la sociedad civil, la presencia de las masas populares en la constitución del Estado; sin embargo, siempre piensa dentro de una concepción fundamentalmente leninista: su problema es esencialmente el de aplicar la estrategia leninista en Occidente. El Estado siempre sigue siendo un bloque más o menos monolítico por conquistar, ya no con una guerra de movimiento, claro, pero aún por conquistar. El problema del cerco y la guerra de posiciones sigue basado en la teoría del doble poder: por eso creo, pero otros lo han dicho antes que yo, que Gramsci no tiene una teoría positiva del ejercicio del poder, de las instituciones de la democracia representativa en la transición al socialismo democrático. No existe una teoría del multipartidismo, del Estado de derecho. Gramsci redactó el certificado de defunción de la III Internacional, abriendo grandes lagunas teóricas para quienes le siguieron. Sin embargo, sigue inmerso en los problemas de su tiempo y creo que no puede ser de mucha ayuda en una tarea que es completamente nueva.

MD: Así, agotadas las premisas, llegamos a los nuevos problemas a los que se enfrenta la izquierda en Europa, en particular los efectos de la crisis política e institucional sobre la estrategia de los partidos eurocomunistas. Muchos hablan de insuficiencia, de crisis, de la “forma de partido”.

NP: Actualmente, hay una crisis de los partidos políticos, pero yo no hablaría de una crisis de la “forma de partido”: significaría que hay una crisis de la “forma de Estado”, y creo que es un error. La crisis del partido tiene dos vertientes. En primer lugar, se manifiesta en el sistema de partidos en general, por lo tanto, también en los partidos de izquierda, y se debe principalmente a las profundas transformaciones estatales en curso. Asistimos a un desplazamiento de funciones, previamente encomendadas a los partidos políticos, hacia la administración del Estado, y es en este sentido que hablo de “estatismo autoritario”. El papel de los partidos como representantes de las clases sociales frente a la administración del Estado de la que se convierten en interlocutores privilegiados está en decadencia: de ahí surgen tanto las formas de corporativismo institucional como la crisis del sistema de partidos, que también están perdiendo terreno como conjunto de funciones ideológicas fundamentales para la creación de consensos y para su propia legitimación. Sin embargo, existe un problema específico de los partidos obreros de masas, tanto socialdemócratas como eurocomunistas, y es de identidad y estrategia política. Se habla de partidos “obreros” (aunque nunca en sentido estricto) porque, aun cuando habían alcanzado dimensiones masivas, el primer referente organizativo seguía siendo la fábrica, el lugar de trabajo. Ahora bien, aunque debido a la naturaleza específica de la actual crisis económica, se están desarrollando nuevas formas de lucha en el ámbito laboral, la novedad es que la profunda crisis del Estado de bienestar está en el origen de numerosos movimientos sociales “externos” a los lugares físicos de la producción y en parte desvinculada, cultural, política y socialmente, del contenido tradicional de las reivindicaciones de años anteriores. Si esta hipótesis es válida, la crisis de los partidos obreros de masas no concierne tanto y solo a la “forma”, un reflejo organizativo de quienes a menudo buscan el paraíso perdido, el partido globalizador, el momento supremo de síntesis política; sino que es una crisis sociológica mucho más profunda que requiere revisiones que van mucho más allá de los criterios de la ingeniería política. No sólo los partidos eurocomunistas están en dificultades por haber abandonado el modelo estalinista sin poder encontrar un sustituto válido, sino que cada vez entran más en contacto con movimientos sociales quienes pierden cada vez más la connotación de “marginales”.

MD: Si las dificultades de los partidos eurocomunistas no pueden resolverse restaurando o simplemente inventando nuevas “formas”, entonces, ¿cuáles son las indicaciones políticas a tener en cuenta para comprender, primero, y luego intentar superar esta situación?

NP: Puede parecer paradójico, pero creo que una de las razones de las dificultades reside en un exceso indistinto de política, una especie de sobrepolítica. Me parece que es un problema muy ligado a la forma de ser de los partidos obreros de masas, de la que hablé más arriba. Es muy difícil aceptar plenamente la idea de una tensión estructural que debe crearse y existir de forma permanente entre partidos y movimientos sociales. ¿Por qué hablo de política excesiva? Porque, aun cuando se reconoce una amplia autonomía a los movimientos sociales, la eventual presencia del partido siempre queda marcada por la concepción del partido como lugar de globalidad y síntesis. Incluso Ingrao, muy lúcido al ver los problemas mencionados, utiliza, respecto a los movimientos sociales, el término revelador “constelación”: ¿alrededor de quién? ¿cuál es su centro? Me pregunto, cada vez más a menudo, si es justo decir que hay una falla política en nuestra sociedad. ¿Estamos seguros de no caer en el “panpolitismo”, una de las mayores ilusiones ideológicas heredadas de la historia de los últimos años?

La raíz del problema tal vez consiste en reconocer que no todo es político, que hay límites para la política y la “politización”: debemos adaptarnos a pensar que puede haber espacios de libertad para nuevos proyectos colectivos, para la expresión de nuevas subjetividades que escapan a la política o incluso a ciertos límites de la política. Con el legado teórico y político detrás, no parece una operación baladí. Es casi una revolución copernicana. De hecho, me parece un término adecuado. Precisamente porque se ha abandonado un viejo modelo de partido, aunque necesario en otros tiempos, debemos abandonar una serie de funciones que ya no tienen mucho sentido. No pienso sólo en lo que me parece un cierto “sobrepolitismo” de Gramsci en lo que respecta a la moral, la estética y todo lo que hoy se llama confusamente “privado”, muchas veces asumido sin espíritu crítico.

Me refiero, nuevamente, a esa tensión irreductible que siempre existirá entre movimientos sociales y partidos, y que es, en mi opinión, efecto de la socialización, de una difusión de la política, signo de un inmenso crecimiento civil y que, repito, puede brindar la oportunidad a los partidos del eurocomunismo de encontrar una nueva forma de presencia en la sociedad y nuevas relaciones, no subordinadas a la demanda de globalidad, con los movimientos que la atraviesan. De forma esquemática, y para concluir en este punto, creo que debemos aceptar la idea de que nunca habrá “suficiente” política en una sociedad; pero en esta ausencia no se encuentra un límite, sino un hecho positivo, en particular cuando es posible limitar la intervención del Estado: no hay límites naturales a la política, pero es el Estado que tiende a ocupar el espacio de la individualidad en la etapa actual.

MD: Pero ¿no le parece que el abandono de la figura del partido como “instancia del todo” trae algunos corolarios teóricos, en particular en lo que respecta al significado que se le debe dar al concepto de “hegemonía de la clase obrera”?

NP: Es un concepto fundamental, a repensar profundamente. De hecho, me parece que las categorías del marxismo tienden a considerar el problema de la relación entre la clase trabajadora y la democracia política “naturalmente” resuelto. ¿Habrá un vínculo, me pregunto, entre la subestimación de Lenin de la importancia de la democracia formal y una teoría que da por sentado un papel democrático “espontáneo” de la clase trabajadora? Si realmente quieres buscar los “retrasos” en la teoría política marxista, este tema me parece central. Se trata de comprender, como enseña la experiencia, que ninguna clase está en sí misma, por su propia naturaleza, destinada a ser garante de la libertad, si no interviene un plan consciente en este sentido. Debemos ser capaces de mirar, sin mitos y sin resistencias, las estratificaciones, divisiones, complejidades internas que caracterizan a la clase trabajadora. Necesita democracia e instituciones democráticas no solo para defenderse de sus enemigos, sino también para “defenderse de sí misma” cuando asume el poder político. Comprender esto es importante para no subestimar, como han hecho algunos marxistas, el inmenso trabajo de invención necesario para la elaboración de una teoría política democrática de la transición al socialismo.

Notas

*Poulantzas, Nicos. Escritos de teoría y política / Nicos Poulantzas; Prólogo de Jorge Orovitz Sanmartino. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo, 2023, pp. 305-310. Agradecemos por la traducción y el acceso al texto al Grupo de Investigación en Ciencia Política (GICP) “Lecturas de Poulantzas en clave latinoamericana”, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

[1] Stuart Hall. “Nicos Poulantzas: State, Power, Socialism”. New Left Review, 119 (1980), recuperado de https://newleftreview.org/issues/i122

[2] Rosa Luxemburgo. La revolución rusa. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana / Terramar ediciones, 2017, p. 66.

[3] Nicos Poulantzas. Estado, poder y socialismo. Ciudad de México: Siglo XXI editores, 2014, p. 315.

[4] Poulantzas…, p. 326.