Obsesiones. La utopística del Sur

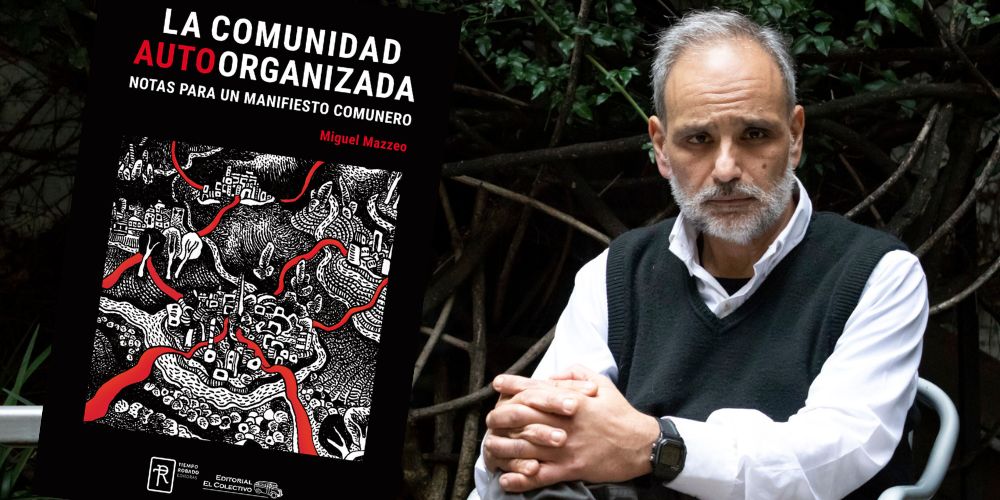

Existe un reto en las izquierdas para pensar en una política radical en esos “tiempos ordinarios” del reflujo y las aguas calmas. El desborde, las revueltas y rebeliones son cruciales y, sin embargo, atípicas y extraordinarias. Para encarar este dilema, tan cotidiano como estratégico, Presentamos el ensayo introductorio de “La comunidad autoorganizada. Notas para un manifiesto comunero”, libro de reciente aparición de Miguel Mazzeo, editado por la editorial El Colectivo y Tiempo Robado Editoras.

La comunidad autoorganizada puede leerse como un registro de nuestras principales obsesiones, de las razones subjetivas que nos acompañaron, prácticamente, durante toda la vida. La comunidad autoorganizada es la región de nuestras preferencias; estamos tentados de decir: nuestro “pie de Lesbia”, pero no lo haremos. Aquí intentamos eludir el riesgo de las sinécdoques y, además, no queremos ni plagiar a Catulo ni mutilar a la pobre Lesbia.* Mejor sería aludir a las opciones políticas y declarar que la comunidad autoorganizada es el particular concreto que hemos elegido.

¿Por qué? Porque concebimos a la comunidad autoorganizada como una de las principales mediaciones productoras de orden social (alternativo al capitalismo) de nuestro tiempo. No es la única, claro está. Pero tal vez sea la mediación que, a través de sus praxis diversas, mejor ha conservado la idea de que las clases subalternas y oprimidas, las masas, la clase trabajadora o el pueblo, son capaces de producir ese tipo de órdenes. Identificamos en la comunidad autoorganizada un pujante sujeto antagonista. Uno de los más precisos sujetos antagonistas del posfordismo.

¿Cómo está compuesto el índice de nuestra tozudez? Intentaremos exponerlo de manera sucinta, describiendo sus regiones (y tensiones) más evidentes.

Dado que consideramos que el proceso de construcción de una sociedad alternativa a la sociedad capitalista se inicia desde el interior de esta última, hemos perseverado en la identificación de las “alteridades utópicas” allí donde se manifiestan transparentes u opacas, supérstites u originales. Porque estas alteridades no solo se corresponden con los vigores comunitarios antiguos y resistentes, también conciernen a la creación de nuevas comunidades. Claro está, en estas notas hablaremos principalmente de las comunidades constituidas por las clases subalternas y oprimidas, de las comunidades periféricas, de las “comunidades-sujetos”, de las comunidades “enunciadoras”; comunidades que cristalizan fines y proyectos a partir de lo dado/actual o que descubren lo dado/actual a la luz de los fines y los proyectos. En estas comunidades se funda lo que Immanuel Wallerstein llamó “utopística”. Nuestra utopística. La utopística del Sur.

Conviene aclarar que en algunos de los pasajes que siguen correspondería apelar a una referencia clave del mundo indígena y utilizar la noción de “comunalidad”, fuertemente vinculada a las identidades étnico-culturales y a la tierra como instancia “comunalizadora” (y asociada a prácticas de producción para el bien común y en armonía con la naturaleza), pero preferimos subsumirla en nociones como comunidad o comuna dado que las consideramos más abarcadoras y capaces de dar cuenta de geografías sociales y territorialidades variopintas, de diversas interacciones humanas y de universos identitarios y cosmopolíticos más amplios. La opción por estas nociones –por una definición ampliada– nos lleva a englobar formas de sociabilidad primarias y secundarias; las formas “inferiores” (comunidad) y las formas “superiores” (comuna). Asimismo, dicha opción conduce al reconocimiento de la centralidad de las formas políticas fundadas en la autodeterminación, el autogobierno popular, el control de los medios y las condiciones de producción.

En este sentido nos parece pertinente la asociación de la comunidad autoorganizada con el concepto de “toparquía” acuñado por el maestro venezolano Simón Rodríguez (alias Samuel Robinson) hace más de doscientos años. Nos detendremos en la toparquía robinsoniana más adelante. Por supuesto, no queremos saldar el debate sobre el contenido del significante “comuna” y/o “comunidad”; por el contrario, pretendemos alentarlo y abrirlo.

Contra viento y marea, en los entornos más inhóspitos, en las situaciones más adversas y en las épocas más hostiles, las, los y les de abajo (“los pueblos”) nunca han dejado de construir y delinear alternativas al capitalismo y a los órdenes opresores. Lo han hecho y lo hacen de manera automática y/o reflexiva, espontánea y/o consciente. Tarde o temprano siempre encuentran los sitios propicios para anclar los sueños, producir espacios y poéticas de la insurrección y refutar así a las teorías de la impotencia popular.

Nos remitimos a una identificación de alternativas materiales inmediatas, subjetividades, experiencias, praxis, en fin: fuerzas que operan en la sociedad capitalista con algún contenido total o parcialmente inasimilable, con algún sentido crítico, con alguna significación autónoma y que, por lo tanto, están en exceso respecto de ella y logran trascender las condiciones materiales e ideológicas (las determinaciones) que ella les impone. Son fuerzas reacias al ideal de la normalización, por eso son constructoras de ámbitos “desajustados” que ayudan a vivir sin la necesidad de adaptarse totalmente a los requerimientos de una sociedad enferma y decadente. Son fuerzas que poseen sus propios posibles y saben comenzar a vivir en aquello por lo que luchan. Son fuerzas que prefiguran otro sociometabolismo.

Nuestras inclinaciones por los campos de resistencia objetivos y los núcleos de posibilidades no realizadas, nuestra fascinación por los modos crítico-utópicos de transitar la sobrevivencia, nuestras preferencias por lo pequeño que promete algo más grande, nuestras búsquedas de la esperanza en los escombros de la desesperación (ininterrumpidas pesquisas de fragmentos de paraíso en el infierno) han estado siempre sobrevoladas por una pregunta sobre los procesos de formación de la voluntad popular, la conciencia nacional y la conciencia de clase del siglo xxi; sobre sus modos y ámbitos específicos (y sobre lo que nos ensañan sus desventuras durante el siglo xx).

Hablamos de las subjetividades, experiencias, praxis y fuerzas de una clase trabajadora cuya heterogeneidad no cesa de incrementarse; una clase trabajadora precarizada, desalariada, feminizada, racializada, endeudada, migrante, etc., sometida a la vivencia de condiciones y temporalidades diversas y a procesos de desclasamiento y desintegración. Nuestros afanes de inscripción en una dialéctica (negativa) entre la particularidad y la presunta totalidad nos lleva a reponer la cuestión del sujeto.

Hay una tensión que nos atraviesa y por eso ingresa, también, en el catálogo de las obsesiones: la tensión entre el sujeto diáfano, unitario, autosuficiente y “monádico” de la modernidad y el sujeto desmaterializado, el no sujeto (o, directamente, el “antisujeto”) de la posmodernidad y de cualquier otra religión del fragmento. En el fondo se trata, ni más ni menos, de una tensión entre el concepto y el objeto. Esa tirantez remite a los deslindes necesarios del “campo” para la emancipación. Como se verá en las páginas que siguen, descartamos los puntos intermedios o blandos. Optamos, directamente, por definir al sujeto como praxis; decidimos reivindicarlo abiertamente frente a los ataques del individuo normalizado y de otras figuras narcisistas que pretenden “superarlo”, pero que no hacen más que expandir la principal enfermedad de la subjetividad contemporánea: la depresión. Va de suyo: vivimos la sustitución de la subjetividad por la individualidad normalizada –una tendencia peculiar de las últimas décadas– como una catástrofe. Militamos para revertirla.

Al no centrar todas las expectativas utópicas en el momento de la revuelta, de la rebelión, de la refundación de la polis, o de alza del conflicto social –ya sabemos que son momentos esenciales del autoaprendizaje y la autoeducación popular, pero también sabemos que son extraordinarios y atípicos– hemos intentado pensar las posibilidades de creación de una subjetividad revolucionaria y de una política radical (orientada a la refundación de lo político y a la producción de comunidad) en los momentos de estabilidad o de reflujo, en las temporalidades que parecen imperturbables, cuando no abundan los indicios de intervenciones práctico-críticas radicales, cuando no asoman las fuerzas desbordantes: una política radical y un tipo específico de acción directa para los “tiempos ordinarios” (superficialmente ordinarios). Una política de la espera. Pero no de una espera pasiva, sino de una espera que va abriendo brechas y va construyendo la trasformación. La comunidad autoorganizada es un territorio de la espera activa, un campamento en que se preparan las “utopías generales”.

En esta línea, consideramos que el marxismo no debería ser reducido a una “filosofía de la crisis” o a una “filosofía de la revolución” (a una filosofía que entiende a la revolución como acontecimiento y no como proceso). El marxismo es eso, sin dudas, pero es más que eso; es, al decir de Antonio Gramsci, una filosofía de la praxis. Ese reduccionismo, junto a otros similares, idealiza algunas vías y niega la diversidad (y la posible complementariedad) de los caminos emancipatorios y de los agenciamientos colectivos revolucionarios.

Sabemos que esta política de la espera depende de la conservación/formación de lazos sociales y libidinales alternativos al capital y de estructuras cognitivas en flagrante desarmonía con las estructuras objetivas; de la creación de capital social (organizacional) y simbólico por parte de las clases subalternas y oprimidas; de sus capacidades de “coalición”, acción colectiva y creación de “comunidad política”. De esto último pueden deducirse otras tensiones que nos habitan: entre la fugacidad y la permanencia, entre la reproducción y la transformación, entre lo cotidiano y lo estratégico, entre las luchas particulares y lo particularmente político, entre los formatos artesanales y los ímpetus voluntaristas, entre las mutaciones subjetivas y la “toma de conciencia”, entre la paciencia y la redención. ¿Acaso existe alguna subjetividad crítica y emancipatoria que no esté atravesada por estas tensiones?

El desafío consiste en pensar el poder constituyente por fuera sus grandes manifestaciones y en desarrollar las intervenciones más adecuadas para construirle las condiciones.

El cambio radical, la “revolución” (no conviene renunciar jamás a este significante que no sabe permanecer igual a sí mismo), solo puede ser pensada como efecto de la interacción de esos dos momentos, aunque de ningún modo se agota en ella. Claro está, se requieren de otros elementos.

Por eso hemos asignado vital importancia a las representaciones universalistas de cara a la emancipación. Representaciones unitarias que necesariamente deberán ser más flexibles que las del siglo xix y xx (y deslastradas de sus taras eurocéntricas, de su soberbia epistemológica). Representaciones que están en tensión con cada singularidad subalterna y oprimida: una tensión fecunda que potencia a estas últimas. Una tensión que sirve para construir la eficacia de “lo común” a partir de lo universalizable. El aislamiento hizo y hace vulnerables a las comunas.

Confiamos en que estas representaciones puedan contribuir a liberar flujos vitales y servir como referencia a las subjetividades críticas y emancipatorias. ¿Acaso podríamos, sin ellas, plantearnos la posibilidad de salir alguna vez del sistema como un todo y evitar el apocalipsis cultural que nos intimida? ¿Acaso podríamos, sin ellas, luchar contra la clausura de la historia sancionada por el capital y recuperar “nuestra” historia? Ratificamos el valor de la diversidad, pero no podemos hacer lo propio con relación a la dispersión, por lo menos no sin analizar los diferentes sentidos y efectos de esta. La dispersión conspira contra la conformación de bloques históricos, dificulta el surgimiento y la consolidación de núcleos antagonistas respecto del capital y las clases dominantes. No podemos obviar la pregunta, ni el debate, por aquello que puede oficiar con ventaja como cristalizador emancipatorio de la pluralidad.

El repudio a la unidad cultivado por las opciones favorables a las construcciones no unitarias y anti unitarias dejan el camino abierto a la unidad del capital. La acción de fragmentar lo subalterno y oprimido, mientras lo dominante y opresor no para de cohesionarse, no debería ser confundida con una contribución al proceso emancipatorio. Tampoco aportan las religiones a-críticas de las diferencias (los “diferencialismos”) y los cultos que celebran las multiplicidades abstractas. Si bien un horizonte de perfección puede llegar a ser horrible, este caos para nada está resultando hermoso sino abrumador. Y las consecuencias desgarradoras del vacío de significación afectan mucho más a las, los y les de abajo, a quienes habitan márgenes y periferias.

Conviene aclarar que nuestra valoración positiva de la unidad va de la mano, tanto de un cuestionamiento a los viejos modos de concebirla y construirla, como de una búsqueda de los modos más originales y apropiados para la inherencia de las clases subalternas y oprimidas.

Finalmente, como consideramos muy importante que algunas ideas encuentren sus enunciados políticos, como no renunciamos a unas dimensiones “estratégicas” (en tensión con lo cotidiano, claro está) hemos conservado la apuesta por una dialéctica fértil, adecuada para encrucijar la micropolítica y la macropolítica, lo territorial y lo nacional-regional-internacional, la pequeña y la gran historia y, en otro plano, lo instituido y lo instituyente.

Notas

* Nota del editor: Lesbia fue el seudónimo literario utilizado por el poeta romano Cayo Valerio Catulo (c. 82-52 a. n. e.) para referirse a su amante, la patricia romana Claudia Pulcra Tercia, también conocida como Clodia o Claudia Metela. El hecho de que Catulo no describa la fisonomía de Lesbia –salvo su pie, en el poema 68– ha dado lugar a muchas interpretaciones de la crítica especializada.